文/林靜莉 (高雄第一社大自然生態社社員/前高雄市杉林區圖書館主任)

自2019年游永福老師出版《尋找湯姆生:1871臺灣文化遺產大發現》這本書開始,這條湯姆生與馬雅各一起走過南台灣的路線,就開始火熱起來,特別是路線上的在地人們,不斷地探討建立文化路徑的可能性。

2023年2月17日於左鎮沐重光珈琲商行舉辦的【相遇】活動,就是分別以講座、工作坊與走讀活動,讓關心這條路徑的夥伴,能透過相遇,進而交流關於建立此文化路徑的所有主題。活動由講座開始,從法國的聖馬丁之路為學習案例,借鏡歐洲文化路徑評估面向,學習如何建立「湯姆生、馬雅各與台灣多元族群文化路徑」。

|

路徑月會由張秀慈老師開場,與參與者一同分享歐洲文化路徑社會參與的案例

(攝影:賴政達, 2023/2/17) |

這條聖馬丁路線獲選為案例,是透過成大都計系張秀慈老師,帶領研究生賴欣男從歐洲文化路徑社會參與相關的文獻中,選出跨文獻提及的路徑為成功學習案例。在這個路徑之前,曾被提及的路徑尚有西班牙的聖雅各之路、日本的熊野古道與奧之細道,都是期盼我們能像所樂道的路徑,學習建立起文化路徑。這次特別不同,不但透過研究生對聖馬丁之路的介紹與分享,進而了解歐洲文化路徑的概念,並非火紅熱門就可成名,須有評估面向的內涵方能成事,畢竟要像別人一樣,僅僅是一種抽象,文化路徑要建立,須向評估面向建構內容。

從2013年歐洲部長委員會通過的67號決議所訂的五個評估面向上來看,已看到湯姆生與馬雅各路徑上的夥伴們在發光發熱了。從游老師出版書至2023年這三年多來,最優先行動的面向就是書內容的發表,除了游老師介紹書的內容外,也有劉克襄及謝佩霓分別對湯姆生走過的台灣及亞洲路徑作介紹。在那起初階段,關心湯姆生這個主題的群眾相聚,只能算與湯姆生交往中,還沒在建立路徑這條路上相遇。

|

歐洲部長委員會(Committee of Ministers)通過之第67號決議

所訂的文化路徑五個優先行動面向

(圖:賴欣男) |

在了解書的內容之後,以2020年高雄第一社大自然生態社而言,實際去看馬雅各創立的左鎮、岡林、木柵教會,從內門穿過杉林到甲仙自六龜返的路徑,把路徑中的景找出來對照書中照片,是最頻繁的活動(註)。這些活動有些是社團自主性活動,有些是跟著游老師的腳蹤行,這時就與甲仙陪伴游老師的夥伴們、游老師要提攜的荖濃後進們、杉林與台南來的同好們相遇,彼此開始交流,套句俗話,走著走著,就走在一起了。

2021年5月筆者在日光小林與張秀慈老師帶的成大學生團隊相遇,當時活動名稱為「初探湯姆生馬雅各之路-觀光主題資源盤點工作坊」,由甲仙、六龜、杉林與內門的夥伴們,分享在地資源。當下已經開始從書上與路上的重點,擴及到社區特色的統籌了。後來有一場學生為各社區設計出推廣活動的線上成果發表會,同學們為路徑上各社區量身訂作的設計,包羅萬象,頗具創意,對帶動社區的發展,對評估面向而言,應屬共同記憶、歷史、遺產強化面向的實踐。

|

成大都研所和社區、業界合作,辦理「初探湯姆生馬雅各之路-觀光主題資源盤點工作坊」

(攝影:張秀慈, 2022/5/11) |

2021年,筆者也特地介紹游老師到高雄市立圖書館的城市講堂,談「漫步湯姆生馬雅各之路」。游老師提到要建立「湯姆生馬雅各之路」成為國際文化路線,當然這不是他首次提出文化路線的場合,倒是在公部門場地,大聲疾呼地方政府該有所作為的一次。這次的發聲似乎有被聽見,隔年2022年,文博繞境活動,就把湯姆生路線納入活動範圍,舉凡杉林至六龜古道、荖濃溪谷及甲仙的白雲仙谷,都有被安排繞到,這是文化旅遊面向的實現,也是與政府部門的相遇。

|

2022年10月的臺灣文博遶境中,體驗湯姆生行走點位及荖農部落接待家庭

(截自臺灣文博會-臺灣設計展網站, 2022) |

2022年,由公部門臺灣歷史博物承接「臺灣文化路徑推動社會發展計畫」後,路徑的發展從湯姆生與馬雅各之路邁向臺灣多元族群文化,出現許多跨領域的合作。以9月1日日光小林場的「手工技藝與當代對話」活動為例,就以風土食物為主軸,請來環境料理師阿海納來展現民俗植物與風土料理創作,還讓左鎮、甲仙與杉林的代表,用飲食與湯姆生及植物故事結合,其他場活動還分別以聲音與服飾主題,各別於木柵與荖濃展現多元文化的特色。

|

日光小林社區以民俗植物與風土料理與湯姆生故事結合

(攝影:原典創思規劃顧問有限公司, 2022/9/1) |

社區參與是文化路徑最基本的建構力,除了甲仙愛鄉協會與杉林的築夢故鄉協會是路徑上的在地社群外,周邊的美濃愛鄉協會也常投入古道行徑的帶領。社區性的兩個大學,旗美社大與第一社大生態社,更是社區參與的力量。較特別的是兩所大學,分別是位於台南的成功大學以及位於高雄內門的實踐大學,帶著學生投入社區參與,共同走在這條路徑上,強化了青年文化與教育交流這個評估面向。西拉雅與大武壠族是路徑上兩大平埔原住民族群代表,但在這樣的發展下,反而讓人忽略了杉林區其他客家及閩南族群的社區。

路徑風土可涵蓋許多文化藝術,除了可將好山好水的自然與人文景觀,化作藝術創作外,也可為湯姆生的照片,衍生出不同型式的作品,例如荖濃文化工作室復刻了1871年代的服飾包括頭巾,還有煙斗與十字繡,更經典的是到湯姆生相片的場景去體驗歷史圖像的群像照,與濕版照片同樣是藝術的呈現。第一社大自然生態社的夥伴柯玉瓊,將湯姆生照片中的白雲仙谷、武裝嚮導及木柵教會前的群體照,以烙畫方式呈現,也將幾幅照片化為水彩畫,是當代文化與藝術的實踐。公部門也不遑多讓,以繪本方式出版《穿越時空遇見湯姆生》,讓當代的讀者,以時空穿越的方式,全齡參與式地隨著游老師去遇見湯姆生,都是當代文化的展現。

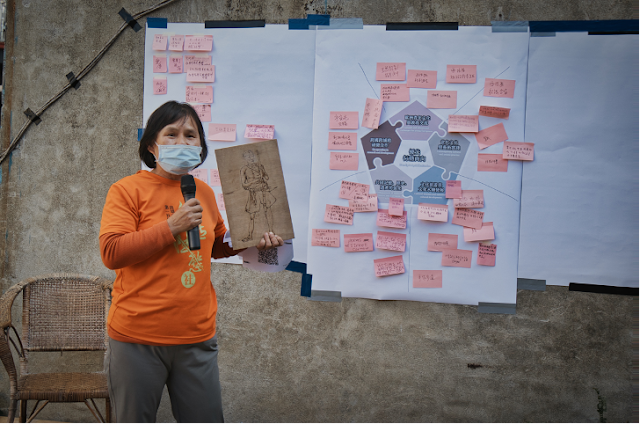

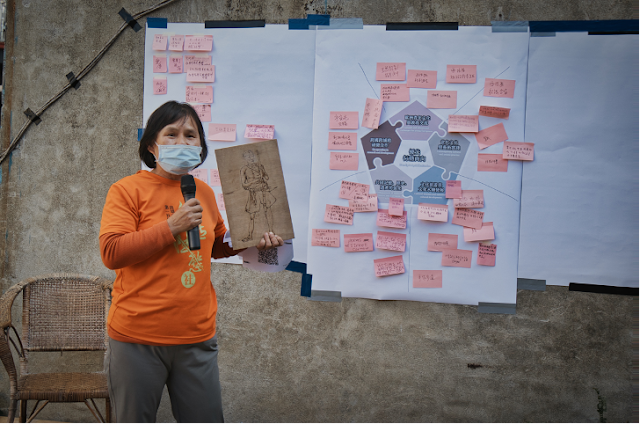

|

社大夥伴柯玉瓊分享湯姆生影像的烙畫成果,引起台下熱烈迴響

(攝影:賴政達, 2023/2/17) |

單獨從各評估面向來審視我們在此文化路徑的努力,看似已有作為,面向圖也好比我們路線上的各行政區的方位組合,台南在左、甲仙在上、杉林在下、六龜偏右,大家在各自的場域裡,辧起有聲有色的活動,旗美社大與第一社大生態社,參與各區的活動,近三年來有些成果,像是初露茅頭但都還不深入,雖然離建立還有很長的路要走,但以相遇來凝聚建立的力量,讓路徑上的夥伴走得不孤單,能彼此交流是很重要的建構。特別是結合工作坊,可讓在地的經營,提早投入各項必備條件的準備,是很棒的起步。

這次活動壓軸是由山海屯社會企業的許明揚執行長,來進行左鎮老街的參訪,像沐重光珈琲商店就是取其如沐重建之光的精神來命名,確實也看見小鎮努力在建構旅人參訪的內容。

|

在路徑月會的最後,山海屯社會企業許明揚執行長帶領參與者進行左鎮老街參訪

(攝影:賴政達, 2023/2/17) |

湯姆生、馬雅各與臺灣多元族群文化路徑,並非在繁華的都市裡,路徑的建立需要許多的設計與規劃,還需很多資源的投入與分享,藉由相遇已看見各區努力在豐富旅遊發展的可能性,共創一個平台來集結各區的努力成果,將路徑的發展過程紀錄下來,也是當代的我們該努力的作為。特別要留意的是,正因為路徑並非在繁華的都市裡,在發展路徑的建設時,要特別注意維護在地原有的美好,莫讓一味的開發,破壞了原有的自然,莫讓噪音的旅人,干擾了在地的寧靜。若我們的相遇,是在地人不願意的遇見,也要收斂與檢討傷害,以保護路徑上的居民,才是公民該有的責任與態度。

---------------------------------------------------------------------註:第一社大自然生態社參與路徑的活動

2020.03.01教會之旅(拔馬教會-崗仔林教會-本柵教會)

2020.03.15走讀湯姆生旗后照片景點(1)

2020.04.12走讀木柵路線

2020.04.18走讀滴水崁路線

2020.05.31走讀荖濃路線

2020.06.14走讀木柵段路線(烏山稜線鞍部與石厝)

2020.06.19走讀溝坪至杉林路線

2020.09.04走讀滴水崁路線

2020.09.12為滴水崁路線修路

2020.09.13走讀甲仙路線

2020.09.15走讀六龜至枋竂路線

2020.09.21走讀甲仙路線

2021.03.15走讀湯姆生旗后照片景點(2)

2021.03.29走讀草山路線

2021.03.31走讀荖濃路線

2021.04.11走讀滴水崁路線

2021.05.09走讀白雲仙谷路線

2021.06.19參與楊中平老師馬雅各之路線上課程

2021.09.04走讀滴水崁路線

2021.12.06參與曩螢論壇

2022.06.24參與翁裕峰老師的必留痕跡活動

2022.07.14參與木柵多元文化活動

2022.09.01參與日光小林多元文化活動

2022.09.24走讀杉林

2023.02.17參與相遇活動